減圧弁(レギュレーター)は、エアーなどの流体の圧力を下げ、安定した供給を実現するための機器です。その内部構造は、調圧バネやダイヤフラム、弁体などで構成され、これらが複雑に連動して圧力を調整します。

本記事では、減圧弁の仕組みを図解とともに詳しく解説し、圧力制御のメカニズムをわかりやすくご紹介します。減圧弁の理解を深め、適切な選定や運用に役立ててください。

減圧弁(レギュレーター)とは?

減圧弁(レギュレーター)とは、配管内の流体(エアー・蒸気・水など)の圧力を適切なレベルに調整し、安定した供給を実現するための機器です。主に以下の役割を果たします。

- 圧力を適切な範囲まで下げて、機器の故障を防ぐ:

減圧弁は一次側(供給側)の高圧を抑制し、二次側(供給先)の圧力を適切な範囲まで下げることで、配管や機器の破損を防ぎます。 - 圧力変動を抑制し、機器の動作を安定させる:

ポンプやコンプレッサーから供給される一次側の圧力は、大きく変動することがあります。減圧弁はこうした変動を抑え、二次側の圧力を一定に保つことで、機器の動作速度や駆動力を安定させます。

減圧弁は産業機器から家庭用のガス機器まで幅広く使用されます。例えば、工場内の圧縮空気ラインや、住宅のプロパンガス供給装置などに欠かせない存在です。適切に使用することで、エネルギー効率の向上や安全性の向上にもつながります。このように、減圧弁は圧力制御の要となる機器であり、その仕組みを正しく理解することが重要です。

なお、減圧弁(レギュレーター)は圧力を下げる方向にしか調整できないのでご注意ください。圧力を上げたい時は「増圧弁」を使います。詳細は別の記事で詳しく解説しています。

エアーの圧力を上げる時には「増圧弁」を使います。 増圧弁はコンプレッサーと違って電源が不要なため、簡単にエアーの圧力を上げることができる便利な機器です。 本記事では増圧弁の内部構造と、増圧される仕組みを詳しく解説します。 […]

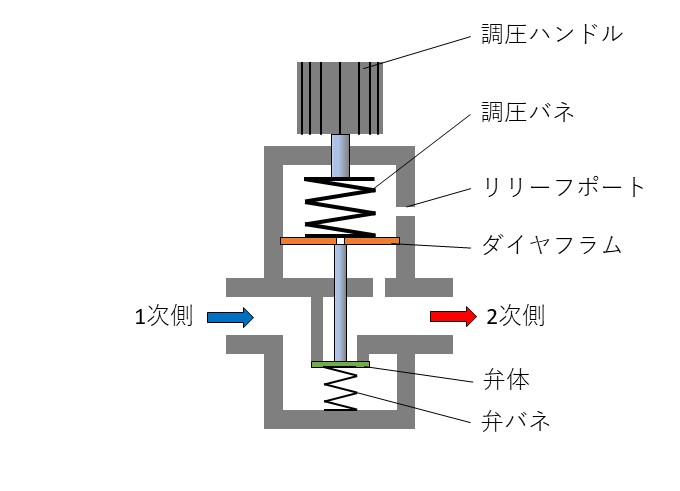

減圧弁の基本構造

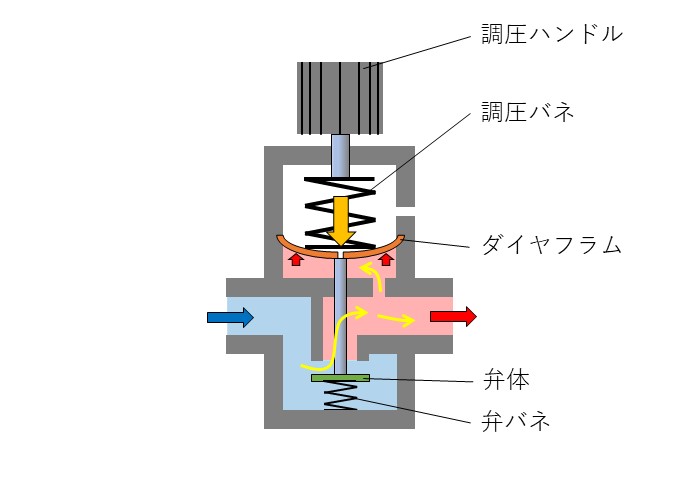

減圧弁を構成する主要部品と、その役割を示します。

主要部品の役割を簡単にまとめます。

- 調圧ハンドル:調圧バネがダイヤフラムを押す力を調整する

- 調圧バネ:ダイヤフラムを下に押す

- リリーフポート:2次側の圧力が上がり過ぎた際に、不要なエアーを排出する

- ダイヤフラム:弁体に力を加えて、弁体の開閉を制御する

- 弁体:ダイヤフラムと連動し、流路を開閉する

- 弁バネ:弁体の動作を安定させるため、常に弱い力で押しておく

減圧弁の内部でこれらが複雑に連動することにより、2次側の圧力が一定に保たれます。

減圧弁の仕組み(減圧のメカニズム)

減圧弁によって減圧される仕組みを解説します。

ポイントは、ダイヤフラムを「調圧バネの力」VS「2次側の圧力」で常に押し合っている事です。

調圧バネの力が勝つと弁体が開いてエアーが流れ、2次側の圧力が勝つと弁体が閉じてエアーが止まります。動作の順番に沿って解説します。

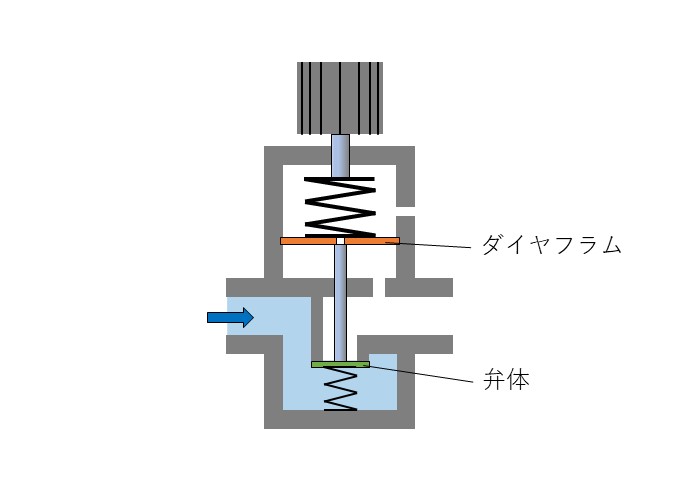

閉止状態(初期状態)

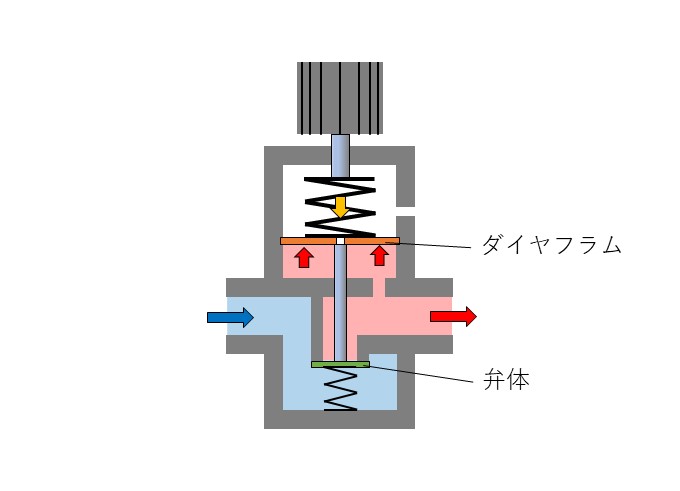

調圧ハンドルを回していない初期状態です。

ダイヤフラムを下に押す力が無いので弁体が開かず、エアーは2次側には流れません。

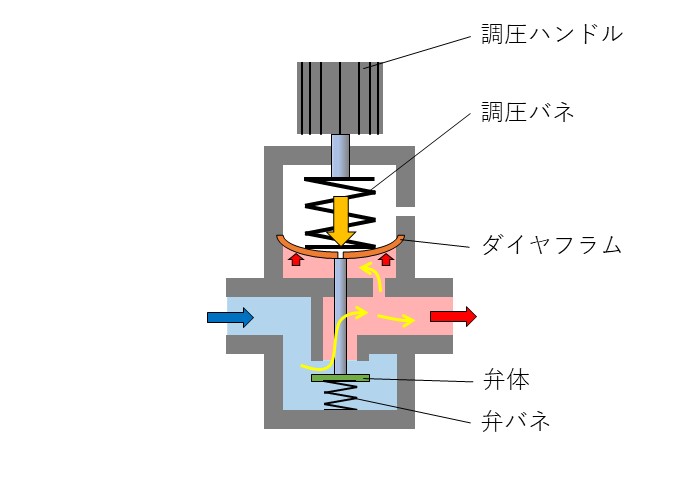

調圧ハンドルを回すと、エアーが2次側に流れる

調圧ハンドルを回して調圧バネを下に締め込むことにより、ダイヤフラムを下に押します。ダイヤフラムが下に押されると弁体も下に押され、流路が開いてエアーが2次側に流れます。

このとき、2次側エアーの一部がダイヤフラムのある小部屋に入り込み、ダイヤフラムを上に押し戻す力が働きます。

2次側の圧力が低い間は、ダイヤフラムを「エアーが上に押す力」より、「調圧バネが下に押す力」が勝つので、弁体は開いたままとなりエアーは流れ続けます。

2次側の圧力が設定圧に達すると、閉止する

減圧弁以降のエアーの消費量が減るタイミングで、2次側の圧力が上がっていきます。

2次側の圧力が設定圧に達すると、ダイヤフラムを「エアーが上に押す力」が勝ち、弁体が閉じてエアーの流れが止まります。これにより、2次側の圧力が設定圧以上にならなくなります。

再び減圧弁以降のエアー消費量が増えると2次側の圧力が下がり、ダイヤフラムを調圧バネが下に押す力が勝って、弁体が開きます。(つまり、1つ前の図の状態に戻ります)

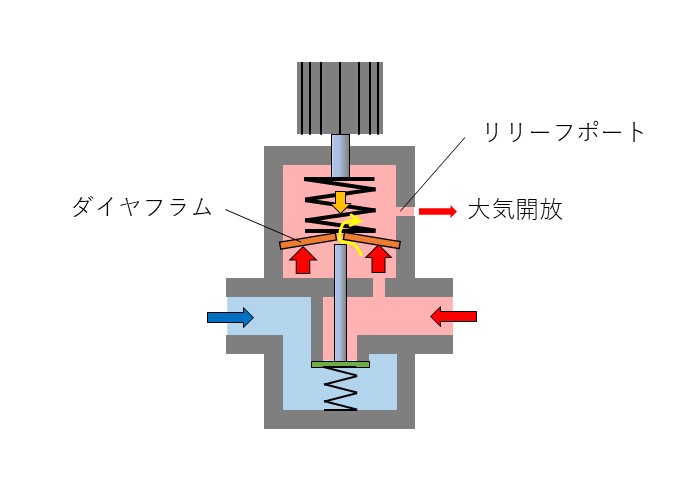

2次側の圧力が設定圧以上に上がり過ぎると、不要なエアーが大気開放される

エアーの逆流など、何らかの原因により2次側の圧力が上がり過ぎた場合は、ダイヤフラム中央の隙間が開いてエアーが逃げ、リリーフポートから大気開放されます。

減圧弁の種類と特徴

減圧弁(レギュレーター)には「直動式」と「パイロット式」の2種類が存在します。基本的な仕組みは同じですが、使用目的や条件に応じて使い分けられます。

直動式減圧弁

直動式減圧弁は、調圧バネの力だけで弁体を開く方式です。上で仕組みを紹介してきた減圧弁はこちらに分類されます。

特徴:

- 構造が比較的シンプルなため、トラブルが少なくメンテナンスが容易

- 流量の変化に対する圧力変動(オフセット)が大きくなる傾向がある

- 弁体を開くために調圧バネが出せる力に限界があるため、比較的低圧・小口径の場合に使用される

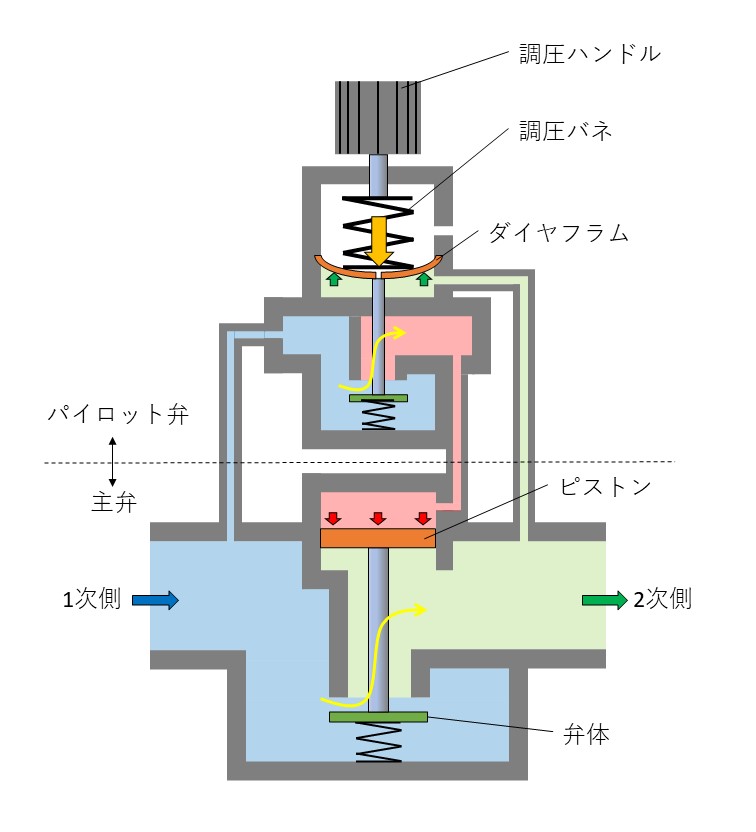

パイロット式減圧弁

パイロット式減圧弁は、パイロット弁と主弁の二段構えの構造を持ち、パイロット弁で調節したエアーの圧力を利用して主弁側の弁体を開く方式です。

調圧バネの力だけで弁体を開く直動式よりも大きな力を出せるため、パイロット式減圧弁は高圧・大口径の場合に使用可能されます。

特徴:

- 構造が複雑なため、僅かなゴミ・スケールでもトラブルに繋がり易い

- 流量の変化に対する圧力変動(オフセット)が小さい

- 流体の圧力を利用して主弁を制御するため、高圧・大口径の場合にも使用可能

- 主弁を開くためには1次側と2次側に圧力差が必要なため、2次側の圧力は必ず少しだけ下がる

まとめ

減圧弁の仕組みについて詳しく解説しました。

ポイントをまとめます。

- 減圧弁(レギュレーター)には、「供給先の圧力を適切な範囲まで下げる」、「圧力変動を抑えて機器の動作を安定させる」という役割がある

- 減圧弁の内部でダイヤフラムを「調圧バネの力」VS「2次側の圧力」で常に押し合う事により、弁体の開閉を制御している

- 調圧バネの力が勝つと弁体が開いてエアーが流れ、2次側の圧力が勝つと弁体が閉じてエアーが止まる

- 減圧弁には「直動式」と「パイロット式」があり、低圧・小口径の場合は直動式が使用され、高圧・大口径の場合はパイロット式が使用される

皆様の参考になれば幸いです。